光明日报再发文,从石刻技法盘问“昆仑石刻”的真伪

发布日期:2025-07-21 08:20 点击次数:57

用刻字法为“昆仑石刻”断代

李跃林

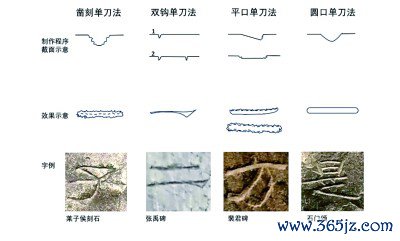

从秦到汉,是冶铁真金不怕火钢本领(治石器具)的高速发展阶段,亦然刻字本领飞速改良的阶段。多样不同的刻字本领有其光显的、不错用于断代的特征。这一刻字本领的比较方法,或对判断“昆仑石刻”的真伪提供一种想路。

“昆仑石刻”的刻字法

不丢丑出,“昆仑石刻”点画有三大特色,一是点画粗细均匀且入石较浅;二是线条的两侧即使在诬陷处也基本平行,如“仑”字的几个横;三是线条双方都有光显的倾圯。

这么的遵循,最可能是以平口刀径直入石而刻出,一次刻成一个点画,这么线条天然、粗细均匀,刀痕宽度取决于刀的宽度而两侧天然平行,并在刀口两侧都有不门径的倾圯。又因刀口与石头搏斗面大,镌刻阻力大而不会入石太深。

这种平口单刀法,或是刀口平入,形成访佛于U形的字口,刀痕平行,点画底部为刀口,较为光滑(偶然会有进刀留住的横纹),但线条双方都有倾圯。天然,由于石头的倾圯和器具使用经过中不同刀的入石角度,以及可能的后期刮削等让字口愈加光滑的本领的诈欺,临了的遵循远比这两种典型样子要丰富得多。

见到“昆仑石刻”的图片,我第一反应是觉得这简直是不可能的。因为这种平口刀需要高硬度金属制作,而真金不怕火钢本领要到东汉初期才普及。但重新检会汉代最早且保存较好的龟山楚王墓塞石(公元前173年),也发现了明晰的平口刀平入的陈迹。

秦代一经有可用于刻石的发达的青铜本领和低级的冶铁本领,不错参考如下两件可靠的秦代石刻,一是《泰山刻石》,二是《琅琊刻石》。《泰山刻石》光显为单刀凿刻,线条有不门径,但天然扭动并呈粗细变化,如三个“臣”字都是如斯。《琅琊刻石》线条较为粗壮,其粗细变化极不门径,有几处区别理区别群,如“昧”字,但总体制作方法似与“昆仑石刻”的平口平入刀法周边。《泰山刻石》《琅琊刻石》阅历迂回,或非原貌,不太适于用作比较,但至少讲解了秦东谈主刻字本领发达。

《阎良刻石》(左)与“昆仑石刻”的比较

此后,友东谈主送来在陕西考古博物馆拍摄的秦始皇地宫遗石(以下称《阎良刻石》)铭文石面大图。此石近长方体,石灰岩青石质,通体有凿痕,长2.11米、宽0.69米、厚0.6~0.62米。底部及两侧阴刻63个小篆翰墨。《阎良刻石》的特色是刀痕宽度均匀,两侧有倾圯,描画底部有光显横纹,为每次进刀所留陈迹。这就证实了其刻制方法等于用平口刀入石。将“昆仑石刻”与《阎良刻石》相片比较,两者刻制方法的一致性锐利常明晰的,包括一些因石面挣扎而作念的济急经管,遵循也尽头接近。值得贯注的是,从相片来看,一些竖向的长笔画,《阎良刻石》与“昆仑石刻”的视觉遵循简直实足一致。如《阎良刻石》的“施”和“昆仑石刻”的“大”。

要而论之,证实“昆仑石刻”为平口刀径直凿刻而成。

秦汉以来刻字本领和书刻理念的发展演变

那么这一刻字法是否不错当作“昆仑石刻”断代的字据呢?有学者觉得,平口刀平入法因为简短,古东谈主能为,今东谈主也能为,是以不可当作断代依据。这一不雅点,忽略了秦汉到唐宋刻石刻字本领特地背后反馈的书刻理念的演变,也忽略了唐宋以来对刻石刻字本领发展领悟穷乏的现实。

“昆仑石刻”(左)、秦《阎良刻石》(中)和汉龟山楚王墓塞石(右)刻痕比较。

“昆仑石刻”,西汉初期的龟山楚王墓塞石铭文,《李君碑》及碑阴,《裴君碑》及碑阴等,都摄取了平口刀平入法。这一刻字方法,是简短而嚚猾的。刻痕边沿的倾圯,导致对刻字石面的视觉遵循不可保证。对于正大用于记事的石刻来说,直率的石面遵循并无其他影响。可是对于秦始皇的《泰山石刻》和《李君碑》《裴君碑》等记挂碑一类石刻,在翰墨功用除外,还条目超出翰墨意旨的景不雅功效。成都《李君碑》刻痕中尚有残留朱砂,大要恰是汉东谈主在石面比较直率的情况下,为了增强翰墨的景不雅功效,而在刻痕上填朱砂酿成的。

为了放荡石面的倾圯,汉东谈主也尝试了入刀较浅的平口刀平入的刻法,如最近出土的《嵩岳残碑》,刀入石很浅,刀法诈欺老到。因入石浅,刻线边沿倾圯较小。与成都的汉碑比拟,刀法更为丰富准确,但也因为入石浅,点画起止方整,视觉遵循进步进度有限,且易被湮灭。

平口平入刀法,即使能够无缺放荡石面遵循,也不得当抒发隶书具有大幅度提按的点画。事实上从西汉启动,汉东谈主还尝试了简短锤凿、双钩锤凿等以施展隶书波画的提按,如《五凤刻石》《三老讳字忌辰碑》和《张禹碑》等。公元150年前后,与汉画像石同步或稍后,汉东谈主发展出更为复杂的平底法和双刀法,代替了单刀刻字法。平底法是先用单刀切出点画的外廓,再挖去轮廓内(阴刻)或外(阳刻)的石头,如《乙瑛碑》(公元153年)。双刀律例是用刀从点画的两侧斜角入石刻成。这两种方法,尤其是双刀法,因为是机敏的刀口斜角切入石面,入石既深,其倾圯进度可控,石面视觉遵循无邪。从石面保存精致的汉《肥致碑》《池阳令张君碑》等隶书碑来看,其字口明晰,石面具有三维视觉遵循,景不雅遵循极佳。东汉《袁安碑》和无数的汉碑篆额,也都摄取了双刀刻法。

平口刀平入法,易酿成线条边沿的倾圯,不可把控刻制遵循,在更为繁复的平底法和双刀法出生发展之后,至少在锻练的汉代碑刻中,平口刀平入的方法基本不再使用。

古代对于上述刻字本领发展史的纪录,基本空缺。酿成学者们对刻石本领发展史冷漠的进军原因之一,是传拓本领的发达。秦到东汉初期石刻的拓片,由于刻线本人的倾圯,线条较为应答,且与原碑的视觉遵循大相径庭。东汉中晚期以后,因为平底法和双刀法的诈欺,原石与拓片的视觉遵循基本一致。唐宋以下,书道家通过写碑抒发我方的艺术,并通过捶拓流布四方,成为常态。因对刻工的本领和器具条目惨酷,甚至刻工之名偶然与书家之名并提。刻字与景不雅遵循、书道流传引子一经蛟龙得水,成为刻石刻字的新理念。唐碑刻字本领之崇高,酿成金石学对拓本的依赖,对原石的刻字本领和石面遵循反而不再温雅,使金石学家也忽略了对刻字本领的详尽不雅察和潜入磋议。其末端等于历来的金石学者对秦汉刻字本领的了解近乎空缺。

后东谈主能否师法秦东谈主刻石本领

东汉《袁安碑》(左)、唐李阳冰《三坟记》(中)、宋东谈主重刻秦《峄山碑》(右)所骄气的双刀刻字法。

汉魏晋碑刻中刻字刀法显露。

汉魏晋碑刻中刻字刀法显露。

在梳理了秦汉以来刻字本领的发展和书刻理念的演变之后,咱们就不错尝试探讨后东谈主是否不错用平口刀平入这一简短的刻石本领,来造出“昆仑石刻”。从本领上说,这天然是可能的。但从书刻理念发展上说,这种可能性基本不存在:

其一,后代看到秦代石刻原始面指标契机简直为零。秦代的《泰山刻石》《琅琊刻石》《峄山刻石》或是损毁严重,或是后世重刻。唐宋以后,东谈主们就更不知秦东谈主使用的等于《阎良刻石》中的原始刻字方法。

其二,东汉以后,书刻理念与更为高等的刻字本领同步发展。后代的作伪者只可依赖他们所掌抓的更为先进的刻石本领和我方的意会来制造“昆仑石刻”,即只可摄取广为禁受的双刀法或平底法来制作。如宋东谈主重刻的《峄山刻石》,等于摄取双刀法来推想秦东谈主刻石的原貌。唐宋元明清会不会有平口刀平入的凿刻翰墨?至少,在一经公布的墓志和摩崖图片中,笔者尚未不雅察到具有访佛遵循的石刻。

此外,还要磋议推行刻字情景的影响。“昆仑石刻”是五医师翳在并不完整的石面上,为了纪事而命石匠所为,其中也有好多的无奈(石面平整度和石质不富厚)和速即遵循(石块的倾圯和刀的歪斜角度)。翳天然不会先见到后东谈主会把它当成书道来磋议,更不会先见有东谈主会用三千年来翰墨遗址中的“法”(章法、笔法、刻字法等)来评判这块石刻的真伪,又岂能从书道、刻字法上逐一孤高?这些不可孤高后东谈主苛求的、速即的遵循,大要恰是秦东谈主刻石刻字的简直相貌。

笔者觉得,讲解“昆仑石刻”真伪独一的不可撼动的字据,是石刻本人和它所具有的刻字方法,是后东谈主不可复制的秦东谈主书刻基因。“昆仑石刻”的刻字技法固然简短原始,却是仍在发展经过中的秦东谈主书刻理念的居品,并非掌抓了更高等的本领(双刀法)和具有不同刻石理念(追求石面和拓本视觉遵循)的后东谈主所能纵情师法的。“昆仑石刻”刻字所使用的等于秦代的器具和方法。

(作家:李跃林,系物理学博士、北好意思四海书院院长)

读“昆仑石刻”图像

俞超

目下,对于“昆仑石刻”的真伪,出现了正方、反方的好多不雅点。一又友说,这是传世文件有罪推定论和出土文件无罪推定论的“世纪大战”。全球为什么那么温雅“昆仑石刻”呢?其实很简短,咱们何尝不但愿看到一件具有划期间意旨的古代遗存,何尝不但愿看到一件能够写进历史的秦代石刻。自6月8日以来,不同限制内行从文件、历法、地质、翰墨等方面发表了不雅点,拓展了咱们对于石刻有关学问和配景的领悟,但对于石刻翰墨问题一直莫得申报充分的不雅点,仅停留在翰墨比对的进度,似乎忽略了对石刻本色的不雅察,尤其是石面现象与翰墨之间的干系。

字形、刊刻与岩石现象三者的干系是判断石刻真伪的第一步。初看此石刻,我有四点疑问:一是翰墨的造型披透露来的审好意思不和洽,略显繁杂;二是字口明晰,无包浆;三是刊刻手法繁杂,而不是丰富;四是刊刻显得防御翼翼,线条孱弱,不似秦汉石刻一般斗胆、明确、服气。这是不雅察的简直感受,跟逻辑比起来,感受不见得是次要的,感受时常激励追问。

笔者觉得,以“昆仑石刻”石面裂痕、剥痕、不同石层与翰墨的干系为思绪,辅以翰墨造型、凿刻陈迹与倾圯等图像细节的空洞解读,能够得回对石刻本色的灵验领悟。

图①

图①

领先,石面左上至右下合资一裂痕,这个裂痕穿过了“前”“卯”“年”“翳”“将”“臣”等字。另有一条纵向裂痕合资“将”“方”等字。这两条裂痕不错证实出当今刊刻之前。而石面还保留了若干纤细的裂痕,但较前二裂痕,都显细微(图①紫线显露)。

其次,石面上存在两种似台阶状的剥痕类型,致使石面上呈现多个石层。一类是石面左侧“百”字至“可”字(图①红线显露)、“卯”字至第三“翳”字右侧再至“可”字下方、“翳”字下方至“车”字首横再至“年”字中部、“年”字左侧上延至“七”字左侧再至“廿”字中部纵痕、“昆”字下方(图①白线显露)等多谈剥痕;另一类是石面右侧“使”字左侧至“臣”首笔至“以”“昆”之间一直下沿到石面底部、“采”右下侧至第二“翳”字中再至“三”字中的两谈剥痕(图①绿线显露)。而石面不错基天职为A、B、C、D四个石层,而况B石层中“三月”“到”区域是较B石层上部“陯”“廿七”“己卯”“此”区域更为凹下。不错说,石面上裂痕、剥痕错综。

石层与翰墨排布

图②

图②

初设石刻为秦原刻,那么石面右侧当如图所示,“帝”字右下方剥落是在刻后,而“五”、第一“翳”字下方亦在刻后,“支”“昆”下方亦然。但第一“翳”字右“殳”部“几”的第一横线与第二横线之间当不会留出那么大的空间。另外,“支”字实足不错往右靠,而没必首要贴左侧“昆”字,因右侧至第一“翳”字之间空间弥散大,左移的独一可能是要借过穿过“将方”的两条纵裂痕,抑或刻时右边石面一经剥落(见图②)。

“将”字抛弃在“医师”左下,为了借过上部石面剥痕。“藥”字尺寸极小,因处两谈剥痕之间的短促空间。“采”字处于剥痕左侧。“可”字、“前”字下方“□”字刻于两个石层之间,“车”字刻于三个石层之间,不知为何不躲避。

刊刻遇石面裂痕、剥痕后的倾圯

图③

图③

“使”左侧至“臣”上部的石面剥痕,说明“使”字、“臣”字齐刊刻于两个石层,两字围聚剥痕,因凿刻导致进一步倾圯,“使”字右部“吏”部“口”左竖处,笔画陈迹与倾圯痕吻合,“臣”字第一横画上部的纵剥痕机敏(见图③)。

“采”字下部“木”竖笔在与下两拐交叉点处,并未连“木”上部竖,当为上部右拐倾圯后而未敢上连,此处可见刊刻时不是很服气,或因作伪而十分防御。倾圯处疑似凿刻所致。“爪”部石面蜕变,不稳当刊刻(见图③)。

“藥”字“艸”部赶巧位于轻微横裂痕位置,因刊刻倾圯。“樂(藥)”字的“木”部及支配“幺”的圆圈反常,支配“幺”极不对称,且右侧第一个圈写稿访佛《峄山碑》中的小馒头形,而下一个圈则是正圆,且刀法微薄直率,似乎留有现代东谈主视觉的不自愿反馈(见图③)。

图④

图④

“卯”字右纵笔穿越石层剥痕,但在剥痕处一段,似未有刻痕。按常理,剥痕在先,既刻,笔画必合资,刻入剥痕之中(见图④)。此处是否又是因刊刻时牵记崩坏而“部下宽恕”了呢?

“月”字下方有剥落,为两层剥落,而在较浅剥痕上存有刻痕,骄气深剥落在刻后,浅剥落在刻前,说明深剥落是因刊刻所致。因石面有诸多斜向细裂痕,且密集,两个围聚的裂痕之间石相貌易因刊刻而剥落(见图④)。

“车”字的纵笔,非奏凯,因石面存纵剥痕,致使竖画末端刻于剥痕右侧。“车”字末横右侧未对称于左侧,较为反常,不知是否为了石面不崩坏而在刊刻时作出了殉难翰墨合感性的和解(见图④)。

“到”字有多处因刊刻而导致的剥落(见图④)。

“此”字“匕”部纵笔,是否穿越斜向裂痕?其纵笔似分为两截,且朦拢相连,疑似刻者以为不够长,又加了一刀,但连系并不顺畅,刻得不甚服气,且两笔络续处并未出现裂痕,较为反常。若此纵笔未加长,那么斜向裂痕下方的三角形为何出现,疑似二次凿刻时误连了斜向裂痕下方的残损。此字内画中存有几个孔洞,较书画深,当为刊刻时倾圯所致(见图④)。

图⑤

图⑤

“五”字中部残损亦为刊刻所致。笔者试延伸交叉线复原该字时发现“X”处右笔竟不可相连(见图⑤),且统共石面中A部分高耸而最为脆弱,因此在“前”“可”“百”“五”之间因刊刻而导致剥落最为严重(见图④)。

奇怪的陈迹

“皇”字“王”部第二横右端斯须变浅,未知原因,疑似两次剜挖(见图③)。

“使”字“又”部下拐在交叉处刻通,刻者似入门。采药队不啻设备草药,更有矿石,队内必有开山技工,亦当有专科刻工,否则不必刻石,何须作念“无源之水”(见图③)。

“廿(卅)七”“廿”中显一画,“廿”中一竖似为下方“年”字左侧裂痕上沿至此,故浅,刻左竖时致使左竖至中痕之间石层倾圯。“廿”字支配两竖笔刻痕与中间一竖非一种刻法,且此画非奏凯,而微靠右、斜向。若为“卅”字,纵画不妥为斜,不适合翰墨的基本特征,当为“廿七”(见图⑥)。

图⑥

图⑥

“年”字全体剥落,若先刻后剥,那么应该是访佛刻刀跟裂痕相触碰产生的倾圯痕,只须被地衣进一步侵蚀,方能产生全体剥落。相较于石面上部其他字,若只须此字被地衣侵蚀,颇奇怪。如若先侵蚀,此后刻,那么字口当深峻。细查其“禾”部撇与竖上端打发处,撇为平刀推就,而竖不是,因此产生奇怪打发。另“禾”部横画右拐,打发处奇怪,且并未与“禾”中竖画打发,而字中剥落处中竖仍存刻痕。“禾”部左侧撇若穿过“禾”上部左拐,那么此字“禾”上半部遍及于下半部,且使其字显得为德不终,并有歪斜。笔者以为撇穿过左拐的可能性简直为零。细查可见,疑似左拐竖笔的位置为石面剥痕。而若撇不穿左拐,那么相较于右侧拐的高度,撇与左拐的干系显得极为奇怪,骄气出一种连篇累牍的经管,即若不穿,右侧拐的竖笔不该那么高。按石面信息,若为秦原刻,此处亦当不会成片剥蚀,翰墨似在剥蚀后刊刻。如果伪刻,则可能是挑升作念残(见图④)。

第三“翳”字是整篇石刻中尺寸最大的翰墨。此字处于A石层与B石层之间。下部“羽”部左移,即为躲避不同的石层,“羽”部右侧两横之间当因刊刻而剥落。此字左上“医”部刻痕较为明晰,下部被侵蚀,而刻痕与上部却一致。若为秦刻,右上“殳”部下“又”刻痕却应答(见图④)。此字支配两侧的侵蚀度缘何出入如斯悬殊?

“百”字首画左侧有变向,若平刀直推,当无此刻法(见图④)。

天然对于“年”、第三“翳”字的剥蚀问题,可能需要对石面的刻痕深度进行精准测量来证实到底是剥蚀后刊刻如故刊刻后剥蚀。

靠近岩石,不管刻者是秦东谈主,如故后东谈主,凿刻的处境是一样的,都要因石面情况去治愈、权宜。而区别在于刊刻的指标,秦东谈主凿刻,为了保留笔迹,应当不会殉难翰墨的基本程序,而和会过仔细不雅察石面而均衡好石面情况与翰墨的干系,尽可能完整保留翰墨欢跃进行刊刻,刊刻起来天然轻车熟路。反之,如果后东谈主所刻,或者后东谈主二次刊刻,那么相似有其指标,指标是尽可能保存书迹的基本信息,或是尽可能逼近秦东谈主的基本信息。前者的程序当是尽可能少场地窜书写本意,此后者的程序势必是防御翼翼,要把秦东谈主该有的有趣都尽可能地呈现出来。天然这么作念,刊刻必定不可服气,这个经过中可能存在多样不测。若出现不测,则需要去采取、均衡,而尽可能少地透露马脚。我想,有过书道仿作侦察的东谈主若干都了解这个心态。

图像的解读是石刻磋议的第一步,亦然最为进军的一个法子。不雅察与解读并不是毫无程序、自说自话、无谓的“艺术性”阐释。本文就收集流传的“昆仑石刻”图片不雅察翰墨凿刻以及翰墨跟裂痕、残损之间的干系,以这块岩石的状态在2000多年中未受时事、地质的影响而产生变化为前提。先认定此石刻为真,然后通过不雅察详情疑窦,再进一步盘问所发现疑窦是否适合秦原刻的情况。

靠近这么一件石刻,安守故常的严慎作风应该是必需的。

(作家:俞超,系绍兴文理学院兰亭书道艺术学院西宾、中国好意思术学院书道学院博士)

更多热门速报、巨擘资讯、深度分析尽在北京日报App